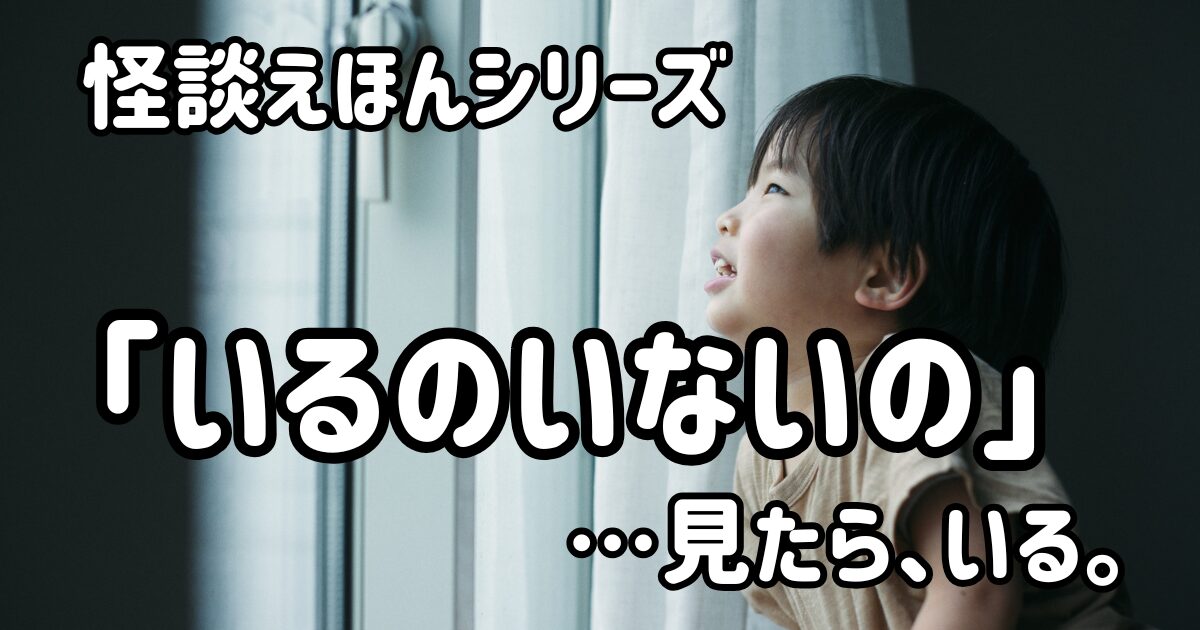

絵本『いるの いないの』(文:京極 夏彦/絵:町田 尚子)は、岩崎書店「怪談えほん」シリーズの中でも特に話題となった一冊です。

ただ怖いだけではなく、“見ること・認識すること”の意味を問う哲学的な怪談。

子どもが読むとゾッとし、大人が読むと考え込んでしまう――まさに静けさの中に潜む恐怖が魅力の作品です。

📖 この絵本との出会い

図書館で「こわい絵本特集」の棚にあった一冊。 息子が「これ、怖そうだけど読んでみたい!」と手に取ったのが『いるのいないの』でした。

表紙の絵からすでに何かが見ているようで、開く前から背筋がゾクリ。 読み進めると、絵も言葉も静かで、音がしないのに“何かがいる”感覚に包まれます。

息子は途中で私の腕をつかみながら、「パパ、これほんとに子ども向け?」と半泣きでしたが(笑)、 最後までページをめくる手を止められませんでした。

📚 こんな場面におすすめ

- 👻 怖いけれど考えさせられる絵本を探しているとき

- 🕯️ 夏の夜や“こわい本特集”の季節に

- 👧 哲学的なテーマを感じ取れる高学年以上の子に

- 📖 怖いけど美しい絵を楽しみたい人に

📘 あらすじ・内容

物語は、「ぼく」が天井の暗がりに“何か”を感じる場面から始まります。

高い天井には太い梁が渡り、光が届かないその暗闇。

おばあさんは「見なければいないのと同じ」と語りますが、

「見たのかい。じゃあ、いるんだね」とも答えるのです。

この短いやり取りに、物語のすべてが凝縮されています。 “見なければいない。でも見たら、いる”――その矛盾する真実が、じわじわと恐怖を生みます。

やがて「ぼく」が勇気を出して天井を見上げたとき、 そこには……何か“いる”。 でもそれが何かは描かれません。 読者自身の想像が、恐怖を完成させるのです。

絵本の後半にかけて、“見えないものへの不安”や、 “存在を確定するのは自分の心だ”というテーマが重なります。 読む人によって、全く違う解釈ができる構成も本作の魅力です。

この絵本は、子ども向けというより、人間の心理を描いた文学作品のようでした。 「見たらいる」という言葉に、日常の“見えないもの”を信じる気持ちが重なります。

大人が読めば、「自分の心が作る恐怖」という深いテーマを感じる。 まさに、“哲学的ホラー”と呼ぶにふさわしい一冊でした。

運転中に助手席で子供に読んでもらいましたがビックリして事故りそうでした。

こわっっ!!ってなったけど気になって何回も見ちゃった。 おばあさんの「見たのかい」って言葉が、ずっと頭にのこってる。

でも、「いるのいないの」じゃなくてやっぱりあれは“いる”ね!

⭐ 絵本レビュー評価(5段階)

| 評価項目 | 評価 | コメント |

|---|---|---|

| 怖さの表現 | ★★★★★ | 音もない恐怖。見えないものが一番怖い。 |

| イラスト・雰囲気 | ★★★★★ | 町田尚子さんの絵が、静けさと恐怖を完璧に両立。 |

| 子どもの反応 | ★★★★☆ | 怖がりながらも、何度もページを開きたくなる。 |

| テーマ性 | ★★★★★ | 「見ること=存在を確定すること」という深いテーマ。 |

| 親子で読める度 | ★★★☆☆ | 怖がりの子は注意。夜の読み聞かせには不向き(笑)。 |

🔍 まとめ

『いるの いないの』は、“見た瞬間に存在が生まれる”という 哲学的な恐怖を描いた傑作絵本です。

幽霊が出てくるわけでもなく、血も涙も描かれない。 それなのに、ページを閉じても頭から離れない――それがこの作品の真の怖さ。

大人は深く考え、子どもは本能的に怖がる。 親子でまったく違う読後感を共有できる、名作怪談絵本です。

📝 絵本データ

- 書名:いるの いないの

- シリーズ:怪談えほん 第1期

- 作:京極 夏彦

- 絵:町田 尚子

- 出版社:岩崎書店

- ページ数:約32ページ

- 対象年齢:6歳〜大人

- ジャンル:ホラー・哲学・心理

コメント